未分類

未分類 ブログ復活しました

2021年の11月頃、今までブログに使っていたMovable Typeが古いバージョンだったため、脆弱性から乗っ取り~踏み台とされていることに気づきました。 この時点ですでにコンテンツは崩壊しており、踏み台を放置するわけにもいかないため全デ...

未分類

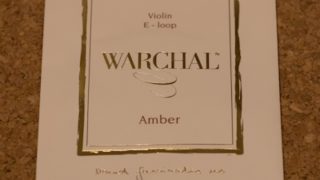

未分類  ヴァイオリン

ヴァイオリン  ヴァイオリン

ヴァイオリン  車

車  車

車  ヴァイオリン

ヴァイオリン  ヴァイオリン

ヴァイオリン  ヴァイオリン

ヴァイオリン  ヴァイオリン

ヴァイオリン  ヴァイオリン

ヴァイオリン